…la suite…

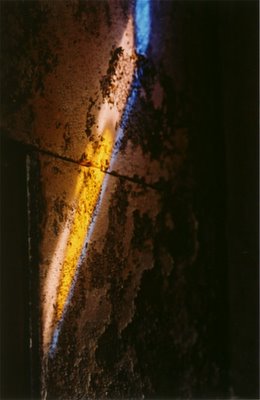

L’idée saugrenue de monter un mur de neige, fragile barrage devant ce géant de feu poussé par le vent, vint à Aldège ne pouvant plus supporter l’impuissance collective qui les paralysait depuis quelques heures. S’isoler dans l’église, laisser leur sort entre les mains de qui ne cherchait que la destruction, non. Il fallait réagir. C’est alors qu’il invita tous ceux et toutes celles qui optaient pour l’action à sortir, à affronter l’inexorable, lui coller en plein visage un mur blanc contre lequel il pourrait se frapper.

Ève Gaudreau prit en charge tous les enfants qui depuis un bon moment ressentaient la faim et la fatigue. Elle les réunit dans la sacristie, et tel un vendredi d’école, se mit à leur raconter une histoire. Grand-père ne sut laquelle, ayant choisi de suivre les bâtisseurs de fort.

Quelques femmes eurent l’idée, jugée par la suite d’irresponsable, de se rendre dans une des maisons encore épargnées afin d’y récupérer de la nourriture et de l’eau.

Une espèce de mouvement s’amorçait. Le curé invita sa ménagère à l’accompagner au presbytère. Ils en revinrent les bras garnis d’ustensiles, de verres, de tasses qu’ils installèrent sur la balustrade.

Le mur montait. Lentement. On poussait la neige à bout de bras afin qu’elle s’accumule tout le long de la route. Ceux qui avaient pu récupérer des pelles redoublaient d’ardeur. Ceux qui se fatiguaient à la tâche n’avaient qu’à regarder au loin, si proche, pour retrouver une énergie dont ils ne savaient pas investis. Aucun chef, aucun soldat, aucun ordre, le travail à l’état pur. Une seule et même cause.

Grand-père, heureux de faire comme les hommes et les femmes qui mettaient tout leur cœur à l’ouvrage, se sentait devenir un homme. Son ami micmac, l’ayant suivi, imitait avec une force spectaculaire les mêmes gestes partant du sol au mur.

- Le vent va virer de bord.

Ces paroles, prononcées par celui que personne n’écoutait jusqu’à maintenant, stoppèrent l’entreprise. Le père Epelgiag, scrutant l’ennemi, s’était arrêté. Il regardait droit dans les yeux un Émile surpris et inquiet.

- Que faut-il faire alors?

Durant un grand moment, éternel comme la mer, les villageois aux mains gelées, crurent que celui-ci voulait les décourager. Surtout que ce Micmac, le nomade vivant poste restante à l’entrée du village, jamais on ne l’avait écouté. C’est beaucoup le problème des exclus : ils n’ont pas droit à la parole. On ne leur accorde pas ce droit. Alors que monsieur Epelgiag, le nez reniflant le vent, debout à côté d’Émile, vienne leur dire qu’ils se défendaient inutilement, cela les ramena dans cet état de détresse et d’impuissance qu’ils souhaitaient combattre en même temps que le feu.

- Il faut lui tendre un piège, relança-t-il.

Chasseur émérite, il connaissait bien les ours. Pêcheur hors pair, il savait les bancs de saumons. Micmac dans l’âme et dans le cœur, sachant prédire la couleur de l’aurore, il décodait dans les couchers du soleil la température du lendemain. Pour survivre, la parole ne lui était pas nécessaire. Son immense respect envers la nature l'avait doté de cette humilité qui l'amenait à croire que l’homme n’est pas le maître de la terre.

Les Micmacs, bien avant les Européens qui envahirent la côte gaspésienne, marchaient le pays, s’arrêtant, repartant vers ailleurs, attachés par des liens intimement tissés avec la mer et la terre, et la montagne, vivant près d’eux serrés pour toujours. Jamais, et encore maintenant, leurs passages temporaires ne brisèrent ce pacte conclu avec la nature. Ils pliaient sans rompre face aux caprices du temps, d’une saison à l’autre, sachant reconnaître les forces supérieures à eux. Ce qui se déchaînait sur le village de l’Anse-au-Griffon ne semblait pas, à l’intelligence de monsieur Epelgiag, une malédiction, une vengeance ou quoi que ce soit que la philosophie et la morale des Blancs utilisent afin d’expliquer l’évidence. Nous étions devant la nature et celle-ci allait, selon lui, les aider à survivre.

- Un piège? insista Émile.

Peu de gens saisirent ce que voulait dire le Micmac lorsqu’il précisa que ce qui est loin s’approche, puis s’éloigne. Ce qui s’en va est déjà loin par rapport à où on l’attend.

On cessa de pousser la neige.

…à suivre…

L’idée saugrenue de monter un mur de neige, fragile barrage devant ce géant de feu poussé par le vent, vint à Aldège ne pouvant plus supporter l’impuissance collective qui les paralysait depuis quelques heures. S’isoler dans l’église, laisser leur sort entre les mains de qui ne cherchait que la destruction, non. Il fallait réagir. C’est alors qu’il invita tous ceux et toutes celles qui optaient pour l’action à sortir, à affronter l’inexorable, lui coller en plein visage un mur blanc contre lequel il pourrait se frapper.

Ève Gaudreau prit en charge tous les enfants qui depuis un bon moment ressentaient la faim et la fatigue. Elle les réunit dans la sacristie, et tel un vendredi d’école, se mit à leur raconter une histoire. Grand-père ne sut laquelle, ayant choisi de suivre les bâtisseurs de fort.

Quelques femmes eurent l’idée, jugée par la suite d’irresponsable, de se rendre dans une des maisons encore épargnées afin d’y récupérer de la nourriture et de l’eau.

Une espèce de mouvement s’amorçait. Le curé invita sa ménagère à l’accompagner au presbytère. Ils en revinrent les bras garnis d’ustensiles, de verres, de tasses qu’ils installèrent sur la balustrade.

Le mur montait. Lentement. On poussait la neige à bout de bras afin qu’elle s’accumule tout le long de la route. Ceux qui avaient pu récupérer des pelles redoublaient d’ardeur. Ceux qui se fatiguaient à la tâche n’avaient qu’à regarder au loin, si proche, pour retrouver une énergie dont ils ne savaient pas investis. Aucun chef, aucun soldat, aucun ordre, le travail à l’état pur. Une seule et même cause.

Grand-père, heureux de faire comme les hommes et les femmes qui mettaient tout leur cœur à l’ouvrage, se sentait devenir un homme. Son ami micmac, l’ayant suivi, imitait avec une force spectaculaire les mêmes gestes partant du sol au mur.

- Le vent va virer de bord.

Ces paroles, prononcées par celui que personne n’écoutait jusqu’à maintenant, stoppèrent l’entreprise. Le père Epelgiag, scrutant l’ennemi, s’était arrêté. Il regardait droit dans les yeux un Émile surpris et inquiet.

- Que faut-il faire alors?

Durant un grand moment, éternel comme la mer, les villageois aux mains gelées, crurent que celui-ci voulait les décourager. Surtout que ce Micmac, le nomade vivant poste restante à l’entrée du village, jamais on ne l’avait écouté. C’est beaucoup le problème des exclus : ils n’ont pas droit à la parole. On ne leur accorde pas ce droit. Alors que monsieur Epelgiag, le nez reniflant le vent, debout à côté d’Émile, vienne leur dire qu’ils se défendaient inutilement, cela les ramena dans cet état de détresse et d’impuissance qu’ils souhaitaient combattre en même temps que le feu.

- Il faut lui tendre un piège, relança-t-il.

Chasseur émérite, il connaissait bien les ours. Pêcheur hors pair, il savait les bancs de saumons. Micmac dans l’âme et dans le cœur, sachant prédire la couleur de l’aurore, il décodait dans les couchers du soleil la température du lendemain. Pour survivre, la parole ne lui était pas nécessaire. Son immense respect envers la nature l'avait doté de cette humilité qui l'amenait à croire que l’homme n’est pas le maître de la terre.

Les Micmacs, bien avant les Européens qui envahirent la côte gaspésienne, marchaient le pays, s’arrêtant, repartant vers ailleurs, attachés par des liens intimement tissés avec la mer et la terre, et la montagne, vivant près d’eux serrés pour toujours. Jamais, et encore maintenant, leurs passages temporaires ne brisèrent ce pacte conclu avec la nature. Ils pliaient sans rompre face aux caprices du temps, d’une saison à l’autre, sachant reconnaître les forces supérieures à eux. Ce qui se déchaînait sur le village de l’Anse-au-Griffon ne semblait pas, à l’intelligence de monsieur Epelgiag, une malédiction, une vengeance ou quoi que ce soit que la philosophie et la morale des Blancs utilisent afin d’expliquer l’évidence. Nous étions devant la nature et celle-ci allait, selon lui, les aider à survivre.

- Un piège? insista Émile.

Peu de gens saisirent ce que voulait dire le Micmac lorsqu’il précisa que ce qui est loin s’approche, puis s’éloigne. Ce qui s’en va est déjà loin par rapport à où on l’attend.

On cessa de pousser la neige.

…à suivre…